Beschreibung

Jonathan, Frey: Zugbrücke hoch! Spätmittelalterliche Wehrtechnik im Kanton Bern am Beispiel der Wippbrücken

Christophe, Gerber: Ein Ensemble von Boden-Tonplatten mit Wappendekor, entdeckt in Pontenet (Berner Jura)

Lara, Wetzel: Irrungen und Wirrungen in der Hufeisenforschung

Elisabeth, Crettaz-Stürzel: Schmiede und Maultierbeschlag im Wallis des 16. Jahrhunderts

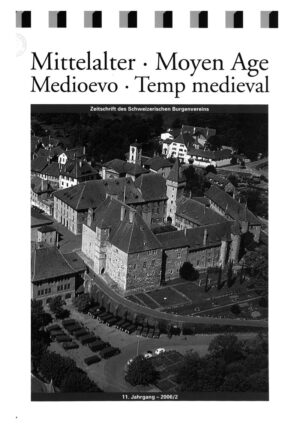

Zugbrücke hoch! Spätmittelalterliche Wehrtechnik im Kanton Bern am Beispiel der Wippbrücken

Im Kanton Bern sind derzeit 14 Befunde von sogenannten Wippbrücken bekannt. Bei diesem Untertyp einer Zugbrücke wurden die Längsbalken der den Graben überspannenden, beweglichen Brücke über die Torschwelle in den Torweg geführt, um an ihrem unteren Ende Gegenwichte aufhängen zu können. Das Gewicht der Brücke wurde somit im Idealfall aufgehoben und die Brücke konnte von einer einzigen Person in kürzester Zeit hochgelassen werden. Damit der unter dem Torweg befindliche Teil der Balken nach unten ausschwingen konnte, mussten aus dem Feld gehauene Schwingbalkengruben oder in die Erde gesetzte Schwingbalkenschächte vorhanden sein. Die Wippbrücken im Kanton Bern konzentrieren sich mehrheitlich auf die Burgen und Städte des Mittellandes. Die meisten wurden in der zweiten Hälfte des 14. Jh. und der ersten Hälfte des 15. Jh. erbaut. Wie andere Zugbrücken dienten auch die Wippbrücken als zusätzlicher Schutz für das Tor, das immer einer der grössten Schwachstellen einer Befestigung bildete. Sass die Brücke präzise in der Torblende, war es für die Angreifer schwieriger, die Brücke mit Haken herunterzuziehen. Zudem konnten Wippbrücken innert Sekunden geschlossen werden und erforderten einen nur minimalen Personalaufwand zur Bedienung. Trotz dieser wehrtechnischen Vorteile verschwanden viele Wippbrücken im Laufe des 16. Jh.

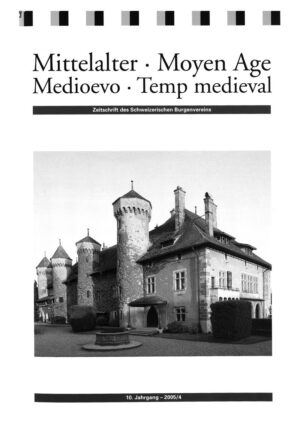

Ein Ensemble von Boden-Tonplatten mit Wappendekor, entdeckt in Pontenet (Berner Jura)

Das Musée jurassien d’art et d’histoire in Delsberg bewahrt in seinen Sammlungen acht mittelalterliche Backsteinfliesen (ca. 18,5 × 18,5 × 4 cm) mit Wappendekor, die zwischen 1920 und 1966 in Pontenet im Tavannes-Tal (Berner Jura) an der Westflanke eines kleinen Hügels (genannt «La Motte») mit Plateau (20 × 24 m) entdeckt wurden. Ein befestigtes Haus, von dem wenig bekannt ist, erhob sich Ende des Mittelalters auf dem Hügel. Dieser war von einem Graben umgeben und besass im Westen womöglich bereits von Beginn an einen Fischteich. Die Fliesen verzierten ursprünglich wohl den Fussboden eines Empfangsraums. Fehlende Mörtelspuren an den Sekundärflächen weisen darauf hin, dass sie wohl auf einer Sandschicht verlegt waren. Die Bodenplatten aus Ton sind mit zwei verschiedenen Wappenschilden geprägt. Sieben Fliesen zeigen im Wappen einen kampfbereiten, nach rechts (heraldisch) gerichteten Hahn mit einem erhobenen Fuss. Die Wappenschilde erscheinen je nach Fliese in unterschiedlicher Zahl und sind verschieden angeordnet. Das Wappenmotiv kann mit den Herren von Tavannes oder von Malleray in Verbindung gebracht werden, deren Siegel auf mehreren Dokumenten und Urkunden erhalten sind. Eine Bodenplatte zeigt im unvollständig erhaltenen Wappen ein geschwungenes Band mit drei herabhängenden Lindenblättern. Das Motiv kann mit der Solothurner Adelsfamilie vom Stein in Zusammenhang gebracht werden. Ein Zweig dieser Familie besass später das Burgerrecht der Stadt Bern und bekleidete dort wichtige Ämter. 1461 heiratete ein gewisser Petermann vom Stein, Sohn eines ehemaligen Schultheissen von Bern, in zweiter Ehe Anna von Dachsfelden (von Tavannes), die einen Teil der Herrschaft von Twann besass. Dieses Ehebündnis könnte den Fund einer Fliese mit dem Wappenschild der Familie vom Stein in Pontenet erklären. Die Form des Wappenschilds mit Hahn ist typisch für das 15. Jh., eine Zeit in der die Herren von Tavannes und Malleray Land und Lehensgüter in Pontenet und Umgebung besassen. Ab 1410 hatte der Junker Renaud de Malleray das Meiertum von Malleray inne und versuchte, Einwohner nach Pontenet zu locken, indem er sie von allen Abgaben befreite. 1432 hatte Jacques de Tavannes das Lehen von Malleray inne. 1559 trennte sich das Dorf Pontenet von Malleray; 1576 zählte es nur fünf Haushalte. Nach der Aufgabe des befestigten Hauses blieb einzig der Fischteich erhalten (bis mindestens Ende des 19. Jh.). Mit einem Graben versehene befestigte Häuser wie jenes von Pontenet hatten keine Verteidigungsfunktion. Sie standen im Zusammenhang mit der Entwicklung des niederen Landadels, der versuchte, die befestigten Anlagen des hohen Adels in kleinerem Massstab nachzuahmen. Dieses in Europa weit verbreitete Phänomen ist in der Schweiz vom archäologischen Standpunkt her wenig erforscht.

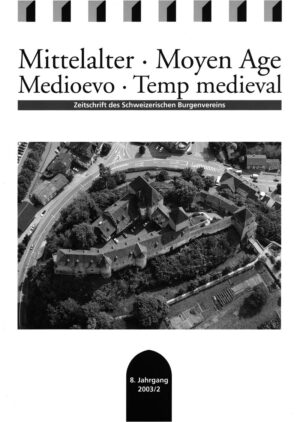

Irrungen und Wirrungen in der Hufeisenforschung

Die wissenschaftliche Erforschung der archäologischen Hufeisen steckt im mitteleuropäischen Raum noch in den Kinderschuhen. Dies, obwohl die Frage nach dem besten Hufschutz seit der Antike die Nutztierhalter beschäftigt. Mit dem Aufkommen und der Nutzung von Mulosandalen in der Römerzeit und der Entwicklung von genagelten Hufeisen ab dem Mittelalter (Datierungen vor dem 10. Jh. sind kritisch zu hinterfragen) umfasst die Geschichte des Hufschutzes eine Zeitspanne von über 2000 Jahren. Dadurch, dass Hufeisen häufig in tiefer gelegenen Schichten verloren gehen und es somit kaum Funde aus gesicherten Kontexten gibt, kam es in der Forschungsgeschichte regelmässig zu Datierungsvorschlägen, welche bei Miteinbezug von weiteren Quellen und Einbezug anderer Fachdisziplinen rund um das Pferd und Maultier heutzutage nicht mehr haltbar sind.

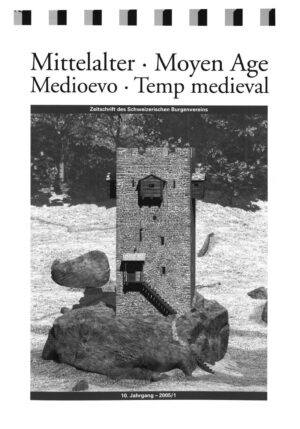

Schmiede und Maultierbeschlag im Wallis des 16. Jahrhunderts

In Vissoie (Eifischtal, VS) steht mitten im Ort, an der Wegkreuzung zwischen Siders, Zinal, Grimentz und St-Luc (Chandolin), ein Wohnhaus in traditioneller Mischbauweise (Holzblockbau auf Steinsockel), auf dessen Steinsockel (Hauptseite) die Überreste eines roten Fassadendekors aus dem 16. Jh. erhalten sind. Die Malereien zeigen nicht identifizierte Wappen, Rosetten, zahlreiche Arbeitsgeräte eines Hufschmieds

für Maultiere und die Jahreszahlen 1514, 1580, 1589 (nicht mehr lesbar) und 1592. Ein Zickzackfries (bäuerliche Renaissanceformen) umfasst die Malereien. Womöglich handelt es sich hier um die Anzeige einer ehemaligen Schmiede. Das Dekor ist ein aussergewöhnliches Zeugnis für die Wichtigkeit

des Maultiers als Lasttier im Val d’Anniviers im Mittelalter. Mit der Hilfe eines Spezialisten konnten wir die dargestellten Werkzeuge identifizieren und den Unterschied zwischen einem Maultier und einem Pferd dank unserer Erfahrung als Halter des Maultiers «Isidor» erklären. Es ist wichtig, im Rahmen archäologischer Funde zwischen Pferdeund Maultier-Hufeisen unterscheiden zu können!