Description

Mathias Glaus et Daniel de Raemy: La grande tour de La Tour-de-Peilz, de son origine « rodolphienne » (vers 979 – 1017) à son remaniement sous les Savoie (av. 1288 – 1305), reconstitution des fonctions résidentielles et défensives

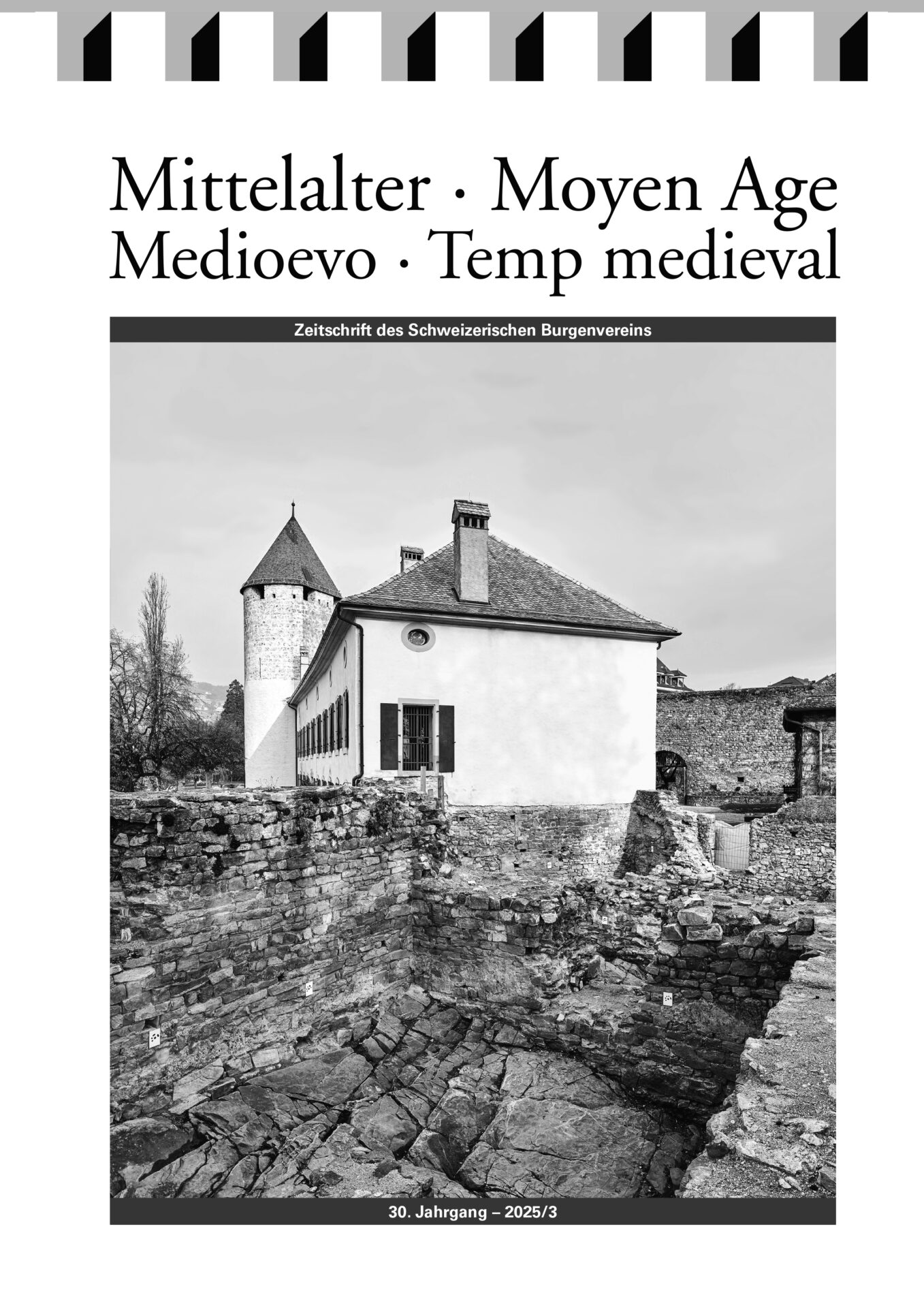

Le château de La Tour-de-Peilz (VD) abrite le Musée du Jeu. En prévision de son éventuel agrandissement, la terrasse supérieure a été fouillée durant l’été 2018 par le bureau Archéotech SA. Une partie importante du noyau primitif du château a ainsi été mise au jour.

Le château primitif, de l’an Mil au début du 13e siècle

Autour de l’an Mil, une première tour est construite sur un promontoire rocheux qui s’avance dans le lac Léman (phase I). De plan rectangulaire, elle mesure 16,5 m sur 11,5 m et ses élévations sont conservées sur 4,3/4,8 m de hauteur. Dans un deuxième temps, la tour a été renforcée sur ses côtés nord-est et sud-est par une chemise (phase II). La chemise, équidistante de 3,8 m de la tour, est structurée par des piliers engagés, chacun correspondant à un autre adossé contre la tour, sans doute pour supporter un plancher ; ils rythmaient un espace continu sur tout le niveau inférieur, telle une galerie, à laquelle on accédait par une porte aménagée dans le mur nord-est. La base de la tour, sans ouverture, devait avoir un usage restreint de cave, les pièces de vie se situant dans les étages non conservés et dont le nombre est inconnu. Ces deux premières phases ont été datées au moyen de recoupements d’analyses radiocarbones effectuées sur plusieurs matériaux. La construction de la tour a pu être fixée entre 979 et 1017 (14C) et la chemise, qui lui est postérieure, entre 944 et 1028 (14C). Soit une construction en deux étapes très proches voire successives.

Cette tour rectangulaire était datée précédemment de la fin du XIIe siècle et comparée aux constructions des Zähringen ; les résultats de fouille, par la fourchette chronologique proposée, la vieillissent, avec maintenant une datation moins imprécise dont sont affligées les fortifications médiévales régionales antérieures au XIIIe siècle. Vers l’an Mil, La Tour-de-Peilz se situe au centre du Royaume de Bourgogne, (888–1032) dans les terres que contrôle Rodolphe III (993–1032), d’ailleurs fréquemment attesté à Vevey. Le mutisme des sources écrites suggère que la nouvelle tour ne dérangeait pas le pouvoir royal et qu’elle a dû être édifiée avec le consentement du souverain. On ne l’attribue pas à l’évêque de Lausanne, proche du roi, car ses châteaux sont tous, peu ou prou, mentionnés dans le cartulaire du chapitre cathédral de Lausanne (Avenches, Lucens, Ouchy, Dommartin, St-Prex, etc.). Cet ouvrage serait une riposte au château de Chillon, érigé sur le goulet d’étranglement que franchit l’axe routier nord-sud menant à l’Italie via le col du Grand-Saint-Bernard. Si l’évêque de Sion est maître de Chillon, alors La Tour-de-Peilz pourrait être une réplique du comte de Genève, possessionné dans la région.

Plus tardivement, un corps de logis (11,3 sur 24 m) est érigé au nord, en contrebas de la tour et du piton rocheux (phase III). Ce bâtiment renferme probablement déjà une aula, attestée ultérieurement. Autour de 1200, l’extrémité sud de la chemise est arasée et réaménagée avec l’adjonction d’une courtine suivant un tracé polygonal marquant un réaménagement du site (phase IV). L’espace situé entre le corps de logis et la chemise est remblayé et des murs, dont il ne reste que les fondations, sont construits reliant ces deux ensembles, certainement pour faciliter les liaisons entre les deux bâtiments.

La maison de Savoie et le grand chantier de 1282–1305

Entre 1248 et 1255, Pierre de Savoie rachète par étapes le château à Philippe de la Tour ; il ne le fortifie pas, car il reste investi sur le château de Chillon dont les Savoie sont maîtres depuis 1150. Le château de La Tour-de-Peilz est agrandi lors d’un grand chantier commencé avant 1282 par Philippe de Savoie, poursuivi dès 1285 jusqu’en 1305 (phase V) par son successeur Amédée V qui séjourne fréquemment sur le site. Dès 1288, la comptabilité savoyarde donne des précisions sur la nature des travaux dont le gros œuvre à cette date est déjà exécuté.

Entre 1282 et 1288, le corps de logis de l’aula est prolongé au nord. L’ensemble castral est agrandi par une nouvelle courtine flanquée deux tours rondes. L’ancienne tour maîtresse est remaniée entre 1300 et 1305. Un terre-plein est dressé contre les flancs sud-est et nord-est de la chemise, dans le but de renforcer la défense de cette partie du château tout en étendant l’assiette surélevée autour de la tour afin d’y ériger diverses constructions. La chemise a en quelque sorte été « emmottée ».

La tour est entièrement réaménagée pour recevoir l’appartement du châtelain. Cinq niveaux sont attestés par les sources. Sur le terre-plein prend place le bâtiment des cuisines. On y accédait par un escalier depuis la grande cour. Deux tours-latrines sont édifiées dans le lac, l’une dessert la grande tour, l’autre le logis de la cuisine. De tous ces travaux attestés par les seules sources écrites, l’archéologie se borne à constater l’installation dans la grande tour primitive d’un radier de sol de galets et petites pierres ébréchées ; un voire deux piliers complétant celui du centre sont dressés sur l’axe longitudinal. Les piliers engagés de la chemise ont été arrachés.